Ada beribu alasan valid untuk menentang Undang-Undang ugal-ugalan berjudul “Cipta Kerja” alias Omnibus Law, d.h. Rancangan Undang-Undang (RUU) Cilaka. Kamu bisa baca sendiri di sini, sana, juga situ. (For you dearest English readers, 350.org wrote an explainer titled “Omnibus LOL” — pun intended.)

Dalam blog ini saya ingin cerita sedikit tentang keterlibatan dadakan bak tahu bulat dalam gotong royong melawan Omnibus Law. Sedikit kok. Sedikit panjang… 🤣

Saya masih ingat pada Senin, 5 Oktober 2020, sejak pagi sudah muncul kabar DPR bakal mempercepat rapat paripurna yang meloloskan Omnibus Law. Pada hari yang sama, saya mengikuti dua rapat di kantor — nggak ada hubungannya sama sekali dengan RUU Cilaka — sembari memantau berita. Rapat kantor selesai, terbit berita soal disahkannya Omnibus Law oleh DPR. Saya menangis.

Runtuh sudah kepercayaan terhadap pemerintah yang saat itu pun sudah tinggal seujung kuku selepas revisi UU KPK, UU Minerba, dan UU MK; pengabaian terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (sementara korban terus berjatuhan), RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (16 tahun nggak dibahas!), dan RUU Masyarakat Adat (10 tahun mandek); serta kekacauan penanganan pandemi COVID-19.

Kesedihan ini mungkin diperparah fakta saya, seperti juga mayoritas pemilih pada pemilihan presiden 2014 dan 2019, memilih Jokowi. Tahun 2014 karena berharap penuh pada figur Jokowi, dan tahun 2019 karena dari dua calon yang buruk, ia sepertinya pilihan lebih baik.

Kita tahu yang terjadi berikutnya. Pemilu 2019 bak prank nasional karena Prabowo masuk ke pemerintahan Jokowi, sedangkan penegakan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi tampak seperti slogan kampanye belaka.

Malam itu, 5 Oktober 2020, saya kembali menangis. Iya, saya punya privilese sebagai bagian dari kelas menengah ngehe yang nggak pernah merasakan hidup merana di bawah garis kemiskinan, pun masih punya penghasilan dan bisa bekerja dari rumah saat pandemi. Tapi, saat itu rasanya saya sangat putus asa. Bukan cuma sedih, namun juga murka.

Indonesia macam apa yang akan dihadapi anak saya? Indonesia yang botak tanpa hutan hujannya, Indonesia yang kejam pada pekerja dan masyarakat adatnya? Indonesia yang semua hasil buminya dikeruk demi oligarki, dan dipergunakan untuk sebesar-besar keuntungan mereka, bukan rakyat jelata?

Hari-hari berikutnya, kemarahan makin menyala melihat banyak warganet merendahkan buruh dan demonstran lain yang turun ke jalan demi memprotes Omnibus(uk) Law. Belum lagi, Presiden dalam pidatonya menuding demonstran mendasarkan argumennya pada kabar bohong alias hoax. Padahal itu dampak proses perundangannya nggak transparan. Draf final yang diketok saat paripurna sampai hari ini pun nggak muncul di situs web DPR yang katanya akuntabel itu. Rakyat rasanya di-gaslighting oleh orang yang dipercayainya saat pemilu. Perih, Jenderal!

Seorang kawan kemudian membuat utas panjang dan penting soal pidato presiden itu. Ia mengecek fakta dan menyandingkannya dengan klaim Jokowi. Saya mengontaknya untuk menawarkan pembuatan grafis sederhana berdasar utas itu, agar bisa lebih mudah dicerna banyak orang. Ia mengiyakan, namun enggan namanya dicantumkan. Grafis jadi, saya sebarkan ke banyak jejaring sembari menyebutkan silakan teruskan, modifikasi, dan kemas ulang grafis ini jika mau.

Dua hari kemudian, pada 12 Oktober 2020, sebagian besar grafis itu diadaptasi dalam infografis di Koran Tempo dan instagram @tempodotco, serta media sosial 350 Indonesia.

Cek fakta itu mungkin hal remeh bagi penguasa, tapi saya percaya setidaknya bisa membantu mengasah nalar kritis sebagian kawan kita.

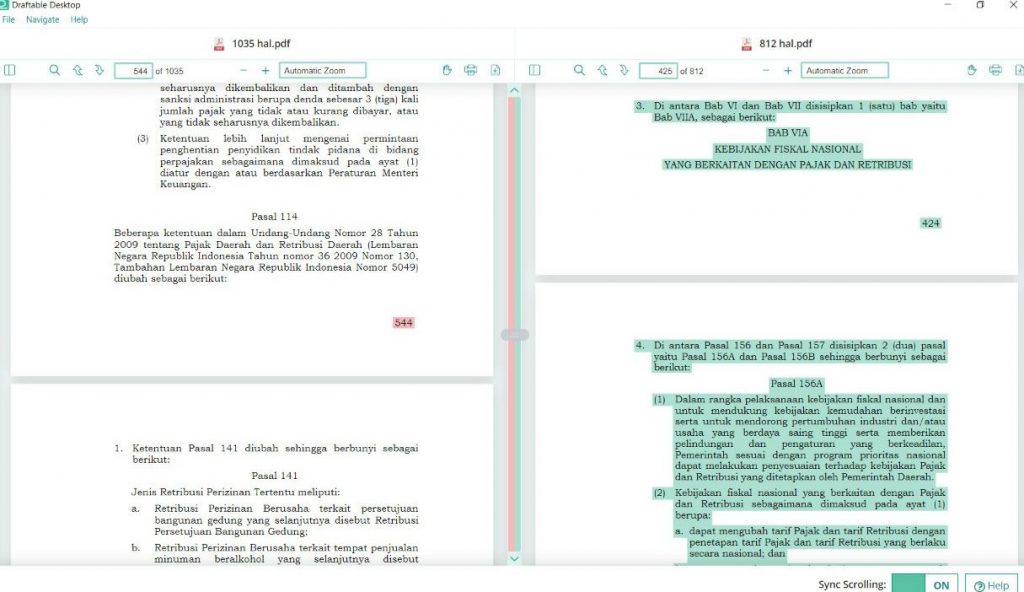

Pada hari yang sama, kegelisahan saya soal belum adanya perbandingan antara draf Omnibus Law setebal 905 halaman (versi yang beredar selepas paripurna DPR 5 Oktober) dan 1.035 halaman (versi yang katanya diserahkan ke presiden pada 12 Oktober) makin memuncak. Sekjen DPR mengklaim versi baru hanya beda di pembenaran salah eja dan format. Tapi semudah itukah kita percaya?

Kalau revisi UU biasa, jumlah pasal hanya sedikit dan bisa dibandingkan secara manual. Tapi revisi raksasa terhadap puluhan UU ini tentu bakal bikin sakit mata kalau harus dicek per pasal.

Untunglah, Mbah Gugel punya jawaban dari (hampir) semua pertanyaan. Saya menemukan peranti lunak Draftable, yang bisa membandingkan dua dokumen pdf. Saya unduh dan pasang di laptop, versi gratisan yang hanya berlaku lima hari. Saya unduh juga draf UU dari laman media yang jurnalisnya telah memverifikasi dokumennya.

Semenit kemudian, Draftable kelar memproses perbandingan. Draf 905 halaman ada di bagian kiri, draf 1.035 halaman di bagian kanan. Tiap huruf dan angka yang dihapus di draf lama, diberi sorotan (highlight) merah, sedangkan yang ditambah di draf baru, disorot warna hijau. Benerin salah eja mbahmu! Terlihat sudah penambahan hal-hal yang jelas substansial.

Misal, dalam draf 1.035 halaman, ada tiga angka baru — mengatur denda bagi pengusaha dan buruh — masuk dalam revisi Undang-undang Ketenagakerjaan.

Apa penguasa pikir semua rakyatnya nggak bakal ngecek dokumen sepenting itu? Atau mungkin mereka sangat percaya akan kekuatannya memproduksi misinformasi?

Bagaimanapun, perbandingan draf itu lalu saya ekspor dalam bentuk pdf. Dokumen kembali saya sebar ke beberapa jejaring, termasuk ke forum tempat saya biasanya cuma jadi lurker alias baca doang tanpa berkontribusi.

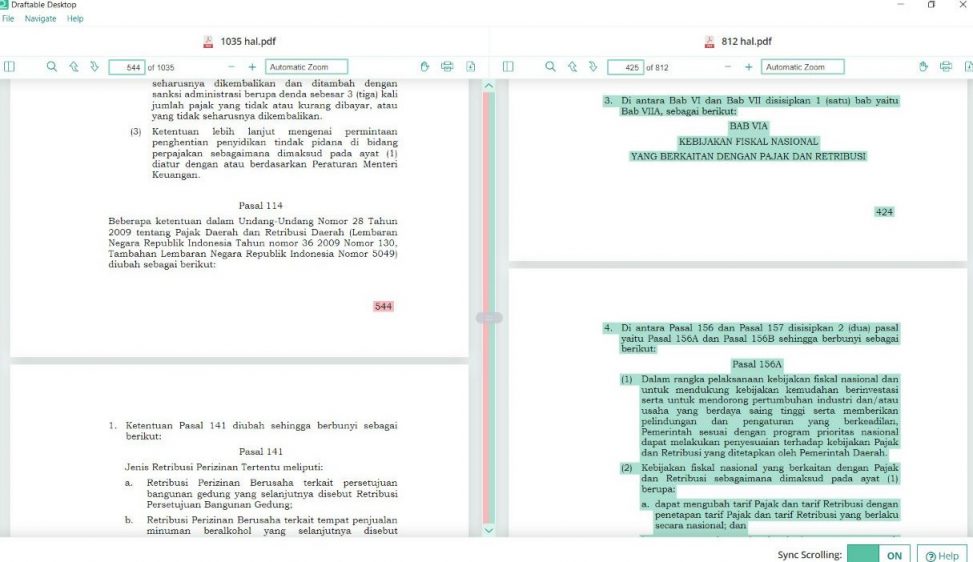

Masih pada 12 Oktober 2020, beredar draf Omnibus Law versi 812 halaman. Dokumennya beredar malam hari (Sekjen DPR kembali mengklaim bedanya cuma pada format ukuran kertas). Saya sudah menutup laptop dan siap-siap tidur. Baca kabar soal dokumen baru, jadi gelisah lagi dan menyerah. Saya buka lagi laptop demi membandingkan draf 1.035 halaman dengan 812 halaman. Ada yang berbeda? TENTU SAJA!

Yang paling mencolok adalah selipan pasal hingga hampir 4 halaman dalam revisi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Teks ini ada dalam draf 905 halaman, hilang di edisi 1.035 halaman, dan kembali muncul di versi 812 halaman.

Dokumen yang lagi-lagi membuktikan absurditas hukum di negeri ini kembali saya bagikan. Ternyata, dokumennya berguna sekali, bahkan untuk pakar hukum yang bak superstar di mata saya. “Aku pakai catatan-catatan ini untuk wawancara, sangat berguna. Makasih ya,” kata salah seorang di antaranya.

Seorang kawan lama yang sudah bertahun-tahun nggak kontak, mendadak menghubungi saya dan bertanya lebih lanjut soal draf-draf gaib itu. Hasil obrolan itu jadi bahan buat program berita yang diampunya.

Dokumen itu beredar juga ke mana-mana, termasuk ke forum yang salah satu anggotanya adalah orang tua saya. Tangkapan layarnya mereka kirim ke ponsel saya, hahaha. They’ve gone full circle.

Pada titik itulah saya sadar, perihal sesederhana membuatkan grafis dan mencari peranti lunak gratisan ternyata bisa membantu dalam upaya bersama ini.

Kalau kamu bisa ikut membantu, dengan cara apapun, lakukanlah! Bisa turun ke jalan dan mematuhi protokol kesehatan, silakan; bisa terus posting di media sosial untuk menggulirkan wacana, boleh juga. Cuekin aja yang bilang kamu slacktivist atau SJW keyboard. Berikan mereka doa yang baik.

Setidaknya sekian dekade mendatang, di mana pun dan dalam kondisi apapun kamu berada, kamu bisa cerita pada generasi mendatang: kamu pernah beraksi melawan ketidakadilan, bukannya cuek dan berpangku tangan.

Leave a Reply