Mereka dulu tetangga. Tapi setelah perang, situasi tak bisa lagi sama.

Mereka dulu tetangga. Tapi setelah perang, situasi tak bisa lagi sama.

“Sebelum perang kami melakukan banyak hal dengan tetangga Serbia. Minum kopi bersama, merayakan Natal Ortodoks, dan mendatangi pernikahan mereka,” tutur seorang perempuan Bosnia paruh baya kepada Joe Sacco, jurnalis-cum-komikus yang menyambangi Gorazde, suatu hari di tahun 1995-1996.

“Bisa saja tetangga Serbia kembali ke rumah mereka, tapi hubungan kami tak akan pernah sama. Tetangga. Tetangga..,” ucapnya lirih.

Gorazde? Nama yang asing buat kita. Wajar saja, toh itu cuma kota kecil di bagian timur Bosnia-Herzegovina. Penduduknya di tahun 1995 hanya 57 ribu orang, tak sampai satu persen populasi Jakarta yang 9,56 juta orang di 2010.

Tanpa Joe Sacco, si komikus, mungkin saya, Anda, kita tidak akan tahu apalagi peduli soal kota mungil itu. Boleh jadi ingatan kita soal Bosnia terbatas tentang perang Balkan negara-negara eks Yugoslavia di periode 1990-an, dan nama kota yang kita tahu ya hanya ibukotanya, Sarajevo. Titik.

Padahal Gorazde adalah satu-satunya daerah kantong etnis Bosnia di tengah wilayah yang dikuasai tentara Serbia yang bertahan. Warga Bosnia di dua daerah kantong lainnya, Srebrenica dan Zepa, habis dilibas Serbia.

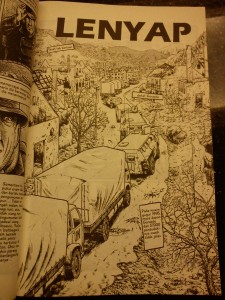

Selepas pemboman besar-besaran North Atlantic Treaty Organization, Serbia terpaksa mengijinkan PBB mengirim bantuan ke Gorazde melalui satu jalur yang melewati daerah Serbia. Jurnalis berdatangan karena penasaran: bagaimana mereka bisa bertahan?

Untungnya Sacco menggambarkan dan menceritakan kisah Gorazde dengan rinci, dengan hati. Dia merekam duka dan suka warga Gorazde lantas menyajikan kisah personal mereka ke hadapan pembaca, membuat kita mau tak mau menjadi peduli pada nasib mereka.

Jurnalis asal Amerika Serikat itu menghabiskan lima bulan di Gorazde untuk menyusun komik setebal 227 halaman tersebut. Dengan bantuan Edin, calon insinyur muda yang terpaksa berhenti kuliah karena perang, Sacco menelusuri jejak kekerasan di Gorazde. Adalah perkataan ibu Edin, yang sepanjang komik tak disebut namanya, yang saya kutip di awal tulisan ini.

Tahun 1991, etnis Bosnia menempati proporsi 70,17 persen dari total penduduk Gorazde. Etnis Serbia ada di posisi kedua dengan 26,25 persen, Yugoslavia 2,07 persen, dan Kroasia 0,22 persen. Identitas suku juga membedakan agama mereka: Bosnia muslim, Serbia menganut Kristen Ortodoks, sedangkan Kroasia Katolik.

Perang datang menghajar dan belum ada sensus lagi hingga kini, jadi tak ada data yang mutakhir (Wikipedia menyebut 91 persen populasi di tahun 2005 adalah etnis Bosnia, tapi tak mencantumkan sumbernya). Namun Sacco menggambarkan nyaris semua warga Serbia telah keluar dari Gorazde saat ia berkunjung ke sana.

Yugoslavia berantakan setelah Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito yang menekan konflik antaretnis dengan represi. Slobodan Milosevic, yang kemudian menjadi Presiden Serbia, memotori perpecahan itu. Ia membangkitkan sentimen etnisnya dengan mengungkit masa lalu Yugoslavia yang kelam, saat kaum fasis Kroasia dan Bosnia membunuhi orang Serbia ketika perang dunia kedua. Pemimpin nasionalis Serbia memanfaatkan kejahatan etnik masa lalu untuk mengompori siklus kekerasan etnik yang baru.

***

Sacco menceritakan hasil reportasenya melalui sejumlah fragmen. Beberapa di antaranya sangat menyedihkan, seperti kisah Rasim, warga Visegrad yang mengungsi ke Gorazde selepas serangan. Karena tentara Republik Yugoslavia (JNA) mengklaim bisa menjamin keselamatan penduduk Visegrad, Rasim kembali ke rumahnya setelah seminggu di Gorazde.

Sacco menceritakan hasil reportasenya melalui sejumlah fragmen. Beberapa di antaranya sangat menyedihkan, seperti kisah Rasim, warga Visegrad yang mengungsi ke Gorazde selepas serangan. Karena tentara Republik Yugoslavia (JNA) mengklaim bisa menjamin keselamatan penduduk Visegrad, Rasim kembali ke rumahnya setelah seminggu di Gorazde.

Tapi yang dia temui adalah mimpi kenyataan buruk. Setelah sebulan, JNA malah meninggalkan Visegrad, membuat tentara Serbia bebas masuk dan membunuhi penduduk. Rumahnya berada di antara dua jembatan yang melintasi sungai Drina, dan di malam hari Rasim menyaksikan tentara Serbia menggiring orang-orang tak bersepatu. “Mereka berkata ‘Kalian tidak butuh sepatu, kalian akan dibunuh beberapa menit lagi,’,” ujarnya.

Dalam tiga malam, ia melihat sekitar 300 orang dibantai. Kadang ditembak, tapi lebih sering disembelih.

Di rumahnya, Rasim lantas didatangi tiga tentara, yang memukulinya membabi-buta. 12 giginya tanggal, hidungnya patah, kakinya babak belur. Rasim dinaikkan ke sebuah kendaraan untuk dibunuh di jembatan juga. Untungnya seorang bekas tetangganya, yang menjadi tentara Serbia, menyelamatkan dia dan mengobatinya.

Tapi malam itu ia harus berjibaku, sendirian menyeberang jembatan, melewati lokasi di mana tentara bekas tukang daging membunuhi orang Bosnia. Sacco menggambarkan aksi si jagal dalam panel kecil, 2 cm x 2cm, yang membuat benak pembaca lebih tertekan ketimbang ketika membaca panel lainnya. “Di tengah jembatan, aku melihat darah menggenang, mungkin bergaris tengah sepuluh meter dengan tinggi dua cm… aku mengarungi darah itu.”

Fragmen-fragmen lainnya, meski tak kalah penting, terasa lebih ringan dan membuat pembaca bisa bernafas lebih lega di sela fragmen “berat”. Kisah lebih enteng ini umumnya bercerita tentang keadaan Gorazde pascaperang. Misal, ulah gadis-gadis muda yang mengejar-ngejar Sacco karena ingin menitipkan uang untuk dibelikan jins Levi’s model terbaru di Sarajevo. Juga jebloknya nilai pelajar karena sekolah mereka terputus akibat perang, serta trauma yang menghantui mereka di dalam kelas.

Atau, tentang kebosanan anak muda Gorazde karena kurangnya hiburan di kota mereka. Ada lagi kisah Riki, kawan Edin yang hafal mati lagu-lagu lama dari negeri Abang Sam, dan menghafal pula berita Paula Jones versus Clinton yang dibacanya dari Times saat berjaga di garis depan.

Sacco mulai berkisah dari hal yang ringan, lantas memainkan emosi pembaca dengan menceritakan yang berat dan sedih. Saya pertama kali membaca edisi bahasa Inggris buku ini hampir sepuluh tahun yang lalu, tapi masih merasa emosi teraduk saat membaca edisi terjemahannya.

Berbeda dengan lazimnya komikus Amerika Serikat, Sacco mengerjakan komiknya sendiri, tak memakai jasa juru tinta atau juru warna. Komiknya dibuat hitam-putih dan nyaris semua garisnya manual, tanpa efek komputer. Arsitektur kota digambarnya dengan rapi, rinci, dan rajin: hampir tak ada panel yang kosong tanpa latar belakang.

Berbeda dengan lazimnya komikus Amerika Serikat, Sacco mengerjakan komiknya sendiri, tak memakai jasa juru tinta atau juru warna. Komiknya dibuat hitam-putih dan nyaris semua garisnya manual, tanpa efek komputer. Arsitektur kota digambarnya dengan rapi, rinci, dan rajin: hampir tak ada panel yang kosong tanpa latar belakang.

Cuma, ukuran tulisan di beberapa panel superkecil dan membuat mata agak lelah — tapi bisa dimaklumi, ini mungkin karena bahasa Indonesia yang secara alami lebih boros kata ketimbang bahasa Inggris, namun harus dimasukkan dalam boks atau balon kata yang ukurannya tak bisa diubah.

***

22 Mei 1992. Izet, warga Kokino Selo, mengungsi di rumah tetangganya, Rumsa dan Ibro. Rumah mereka paling aman, tiga lantai beton di atas gudang bawah tanah. Sacco menggambarkan mereka di depan puing rumah Rumsa, yang hangus terbakar saat serangan.

Izet bercerita, ia sedang mengambil air saat tembakan senapan otomatis terdengar. Dia langsung berlari. Ketika tentara Serbia berjarak sekitar 50 meter darinya, dia mengenali salah satunya: “(Dia) sering bersama anak lelaki bungsuku, sering ke rumahku, mengerjakan PR bersama anakku.”

Kisah tetangga yang beralih jadi musuh ini sesungguhnya tak asing, dan malah mengingatkan saya pada kisah sedih yang terjadi di negeri kita sendiri. Ingat kondisi Indonesia pasca Gerakan 30 September? Ambon? Poso? Tetangga membunuh tetangga.

Dan sekarang, tetangga membiarkan tetangganya dianiaya. Kasus GKI Yasmin dan Ahmadiyah, misalnya, menunjukkan ada yang salah dengan bangsa Indonesia yang katanya cinta damai. Minoritas pecinta kekerasan terlalu berisik dan diberi panggung, sedangkan mayoritas yang toleran seolah tak berdaya.

Lepas dari teori konspirasi yang berkembang di balik konflik, saya tidak mau Indonesia kehilangan identitas yang toleran dan menghargai keberagaman. Saya yakin kita bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik, meski dengan langkah kecil dan perlahan. Bahkan dengan cara menulis resensi buku

Judul: Zona Aman Gorazde, Perang di Bosnia Timur 1992-1995 (Safe Area Gorazde)

Pengarang: Joe Sacco

Tebal: ii+227 halaman

Penerbit : DAR! Mizan, Oktober 2010

———————-

ulasan ini juga dimuat di bukunya