Tiga tahun kerja di lembaga yang fokus kerjanya ada pada advokasi kebijakan seni tidak membuat saya jadi ahli soal kesenian. Tapi, rasanya nggak afdol kalau nggak berusaha menambah asupan seni di luar platform daring – penjaga kewarasan andalan semasa pandemi – yekan. Apalagi setelah nyaris dua tahun terkungkung pandemi, sudah mulai banyak acara seni luring diadakan.

Maka pada pekan terakhir 2021, saya mengajak R dan Yoga berkeliling ke pameran seni di tiga museum di Jakarta. (Sedih sih di Depok nggak ada museum, tapi ya maklumlah di sekitaran sini sepertinya babi ngepet lebih menarik bagi warga.)

Mumpung masih hangat, ini sedikit oleh-oleh cerita dari tiga museum yang kami datangi. Biar nggak ngelantur, untuk tiap museum saya akan beri poin plus (+) dan minus (-). Kalau wangsit dan ketelatenan datang pada masa mendatang, mungkin saya akan berbagi cerita lagi soal museum lainnya.

Museum MACAN (Modern and Contemporary Art in Nusantara)

Sudah lama sekali saya ingin ke museum milik korporasi distributor bahan kimia ini, tapi males sama kerumunan yang heboh sekali pada masa pembukaan, plus monmaap memang harus niat ya karena jauh cyiiin dari Depok.

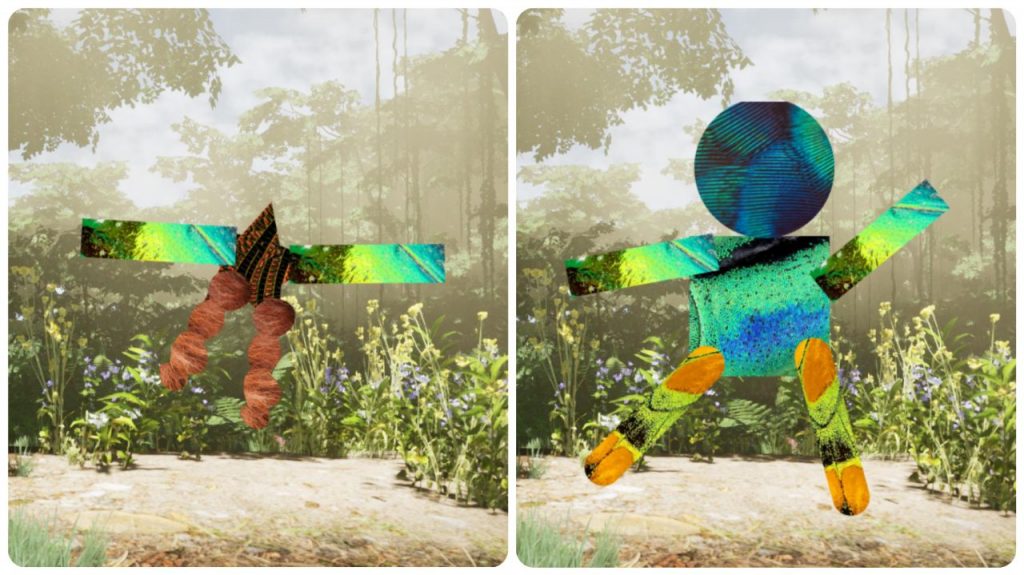

Dibela-belain ke sini karena tergoda sama Ruang Seni Anak: Hutan yang Hilang, garapan Tromarama bersama Museum MACAN dan UOB. R “membuat” dua makhluk imajiner di sana:

+ Ada ruang seni anak yang menyenangkan dan interaktif. Beberapa tablet bisa dipakai merancang makhluk imajiner, yang akan tampil secara acak di layar besar The Lost Jungle. Instalasi 40°C Fable dilengkapi sensor gerak yang menerjemahkan gerakanmu jadi gerakan “makhluk” di layar.

+ Di luar ruang seni anak, beberapa karya yang dipajang dilengkapi teks “Panduan Museum untuk Anak”. Banyak dari kita – setidaknya saya – belum punya keahlian mengapresiasi seni rupa kontemporer. Panduan ini bisa jadi pijakan brilian untuk memulai percakapan tentang karya seni rupa yang dipajang dengan anak (sebetulnya, juga dengan orang dewasa).

+ Koleksi beragam, serta dikurasi dan ditampilkan dengan baik. Penjelasan memadai menyertai tiap karya. Museum bersih, pegawai ramah. Parkir banyak karena ada di dalam gedung perkantoran (tips buat yang menghindari turun-naik tangga: ada lift di bagian tengah gedung parkir).

– Tiketnya tergolong mahal: hari kerja Rp56.000 (anak)/Rp63.000 (pelajar, mahasiswa, lansia)/Rp100.000 (dewasa); akhir pekan Rp72.000, Rp81.000, Rp90.000. Sedang ada diskon 30% untuk hari kerja dan 10% untuk akhir pekan. Dengan kualitas koleksi, kurasi, dan penyajian yang bagus, sebetulnya harga ini sangat layak. Tapi, tetap saja harga tiket ini berarti hanya anggota kelompok ekonomi menengah ke atas yang bisa leluasa membelinya.

Nilai: ⭐⭐⭐⭐⭐

Museum Kebangkitan Nasional

Tujuan utamanya lihat Jakarta Biennale (pesan tiketnya dari sehari sebelumnya), tapi ternyata pameran permanen Museum Kebangkitan Nasional menarik juga. Ruang pamer permanen membahas mulai dari soal Sekolah Dokter Djawa dan STOVIA, pengobatan tradisional di nusantara, sampai Boedi Oetomo dan pergerakan rakyat menjelang kemerdekaan Indonesia. Ruang Memorial Boedi Oetomo dilengkapi pertunjukan cahaya dan audio-video yang menarik, sayang akustik ruangannya bikin suara bergema lumayan heboh.

Ada banyak karya menarik dalam Jakarta Biennale ini. Salah satu yang terasa relevan sekali dengan pandemi adalah “Mencitra Bara Mewarta Wabah” dari Rizki Lazuardi, yang mengangkat penanganan wabah pes di nusantara semasa dijajah Belanda. Karya ini didanai Netherlands Institute of Sound and Vision – apakah semacam penebusan dosa kolonial?

Sementara itu, “Paranormal Baru: PENAMPAKAN” karya Cecil Mariani dan Anggraeni Widhiasih berangkat dari survei terhadap para pekerja seni budaya di balik layar presentasi. Semangat instalasi dan survei ini sejalan banget sama riset terbaru Koalisi Seni yang menyoroti kerja emosional pekerja seni perempuan. Yang bikin instalasi Cecil dan Anggra menarik buat R adalah bisa menemukan foto ibunya sebagai salah satu responden survei 😁 “Kok Ibu bisa ada di museum sih? Aku bangga deh!”

+ Berbeda dengan mayoritas museum di negeri ini, koleksi permanen ditata menarik dan ada narasi yang jelas. Masih bisa dibikin lebih keren lagi, tapi ada segitu juga sudah bagus.

+ Jakarta Biennale diberi ruang besar di sini, beberapa karya terasa site specific alias dibuat dengan mempertimbangkan ruang yang ditempatinya.

+ Bangunan museum bersih, terawat, ada halaman yang luas jadi sejuk dan menyegarkan mata. Harga tiket juga murah, cuma Rp2.000 (dewasa) dan Rp1.000 (anak-anak).

– Belum ada ruang atau metode pameran interaktif yang menarik, terlebih untuk anak. Pasti bakal lebih keren kalau ada!

Nilai: ⭐⭐⭐⭐⭐

Museum Nasional

Terakhir kami ke Museum Nasional adalah tahun 2019. Nggak banyak hal berubah.

Reservasi Jakarta Biennale sayangnya sudah nggak bisa karena penuh. Jadi kami hanya bisa lihat beberapa yang ada di luar ruang pamer khusus. Antara lain, “Merapal Mantra untuk Gerakan” (Nadiah Bamadhaj) yang menafsirkan ulang patung perempuan di Tugu Tani, Jakarta.

Lalu, kami melihat beberapa koleksi permanen Museum Nasional yang masih bikin patah hati 💔

– Museum ini punya koleksi yang dahsyat tapi masih belum jago menceritakan soal artefaknya dengan cara menarik. Teks pengantar/penjelas koleksi kalau nggak panjang banget kayak salin-tempel dari makalah, justru pendek banget atau nggak lengkap. Kadang ada juga keterangan yang salah, misal di miniatur rumah tradisional Enggano, disebut Enggano ada di Provinsi Sumatra Barat, padahal yang betul adalah Provinsi Bengkulu.

– Ada beberapa bagian museum di bangunan lama yang ditutup, entah karena pandemi, perbaikan, atau hal lainnya.

+ Harga tiket terjangkau, Rp5.000 (dewasa) dan Rp2.000 (anak).

+ Museumnya ramai, entah apakah gara-gara Jakarta Biennale, libur tahun baru, atau kombinasi keduanya dengan hal lain. Bagaimanapun, saya senang melihat banyak orang berminat berkunjung ke museum.

Nilai: ⭐⭐⭐

Sedikit Catatan tentang Marie Thomas

Di Museum Kebangkitan Nasional, ada satu ruangan yang memajang nama dan foto para alumni. Hanya ada satu foto perempuan, namanya Marie Thomas, kelahiran Likupang, Manado. Ia perempuan pertama yang jadi murid STOVIA pada 1912, sedangkan 180 rekan seangkatannya semua lelaki. Tahun 1922 ia lulus, mencatatkan sejarah sebagai dokter perempuan pertama di Indonesia. Dia adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi pertama juga di nusantara. Pendiri sekolah kebidanan di Bukittinggi ini salah satu pionir yang memperkenalkan alat kontrasepsi IUD.

Pencapaiannya keren banget ya! Nggak kebayang seperti apa hidupnya sebagai perempuan pada masa kolonial yang bisa menuntut ilmu setinggi itu, lantas berpindah-pindah tempat tinggal pula. Sayangnya, kata Yoga, nggak banyak catatan tentang Marie Thomas dalam sejarah kita. Makanya, Marie nggak jadi ditulis secara mendalam oleh Majalah Tempo dalam edisi khusus “Jejak Dokter Legendaris” yang terbit Agustus 2020.

Semoga satu hari nanti, cerita tentang Marie bisa diteliti dan disebarkan untuk inspirasi kita.

Leave a Reply